Verfasst von Martin Esche

08. Oktober 2023

Wie funktioniert eine Wärmepumpe?

Nein, man muss nicht verstehen, wie eine Wärmepumpe funktioniert. Schließlich haben wir alle seit jeher mindestens eine Wärmepumpe im Haus und kamen auch ohne dieses Verständnis gut zurecht. Unser Kühlschrank musste einfach nur funktionieren. Allerdings ist der Fehlkauf eines Kühlschranks eher unproblematisch. Bei der Anschaffung einer Heizungs-Wärmepumpe sieht es anders aus. Es kann also zumindest nicht schaden, wenn man ein paar Basics zur Wärmepumpe kennt.

Im Prinzip:

Wenn ein warmer Körper Wärme an einen kälteren Körper abgibt, wird Energie übertragen. Das gilt für feste Stoffe genauso wie für Flüssigkeiten und Gase. In unserem alten Heizkessel wird Luft im Brennraum erhitzt und dann an Rohrschlangen mit Heizungswasser vorbeigeführt. Die sehr heißen Gase geben Energie an das weniger heiße Heizungswasser ab. Dass dieses Prinzip nur von heiß auf kalt funktioniert, leuchtet jedem ein und wird im 2. Hauptsatz der Thermodynamik bestätigt.

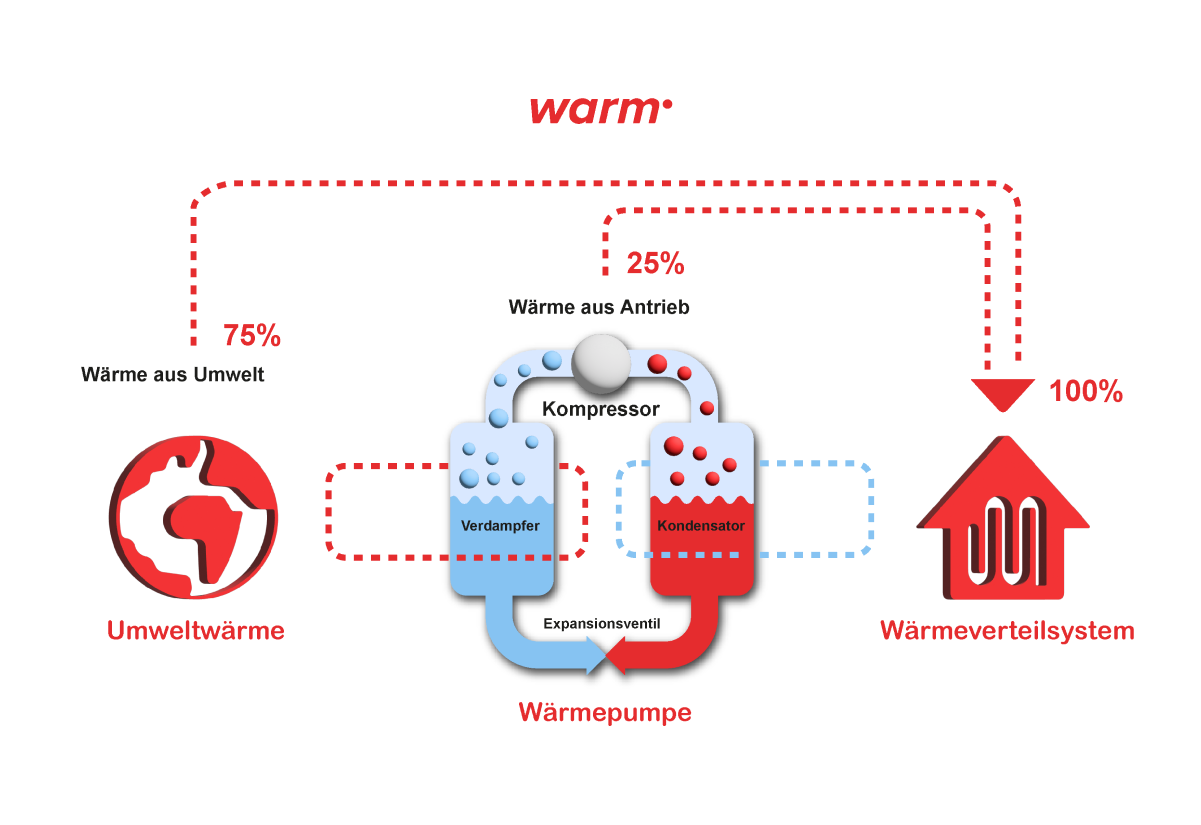

Nun ist bekannt, dass Luft-Wasser-Wärmepumpen Außenluft als Wärmequelle verwenden (Sole-Wasser-Wärmepumpen verwenden kaltes Erdreich und Wasser-Wasser-Wärmepumpen kaltes Wasser), und die kann bekanntlich recht kühl werden. Wie also kann die kalte Außenluft noch Energie abgeben? Ist da überhaupt noch Energie „drin“?

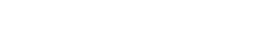

Auch in sehr kalter Luft (z. B. minus 10° C) ist noch sehr viel Energie enthalten. Erst wenn die Luft auf minus 273° C abgekühlt wurde, ist nichts mehr zu holen. Nehmen wir nun unsere minus 10° C kalte Luft. Da auch hier das Prinzip „heiß auf kalt“ gilt, kann Energie also nur auf einen noch kälteren Empfänger übertragen werden. Wo nehmen wir den her?

Antwort: Den erzeugt uns die Wärmepumpe. Sie nutzt nämlich die Tatsache, dass Stoffe unter Druck wärmer werden und unter Unterdruck kälter. Mit einem Kompressor wird ein Unterdruck erzeugt, sodass Kälte (z. B. minus 15° C) entsteht. Man lässt diese Kälte in einem Teil entstehen, das einem Autokühler sehr ähnlich ist. Nun leitet man die (minus 10° C kalte) Außenluft an dem (minus 15° C) kalten Autokühler vorbei. Die Außenluft gibt Wärme an den Autokühler ab, es hat eine Energieübertragung stattgefunden.

Die in unser Wärmepumpen-System übertragene Energie muss „nur“ noch so aufbereitet werden, dass sie das Heizungswasser erwärmt. Weil der Kompressor nicht nur eine kalte Unterdruck-Seite, sondern auch eine heiße Überdruck-Seite hat, ist das technisch kein Problem.

Mein Typ

Obwohl mittlerweile ca. 90 % der verkauften Wärmepumpen Luft-Wasser-Wärmepumpen sind, haben auch die anderen Typen ihre Daseinsberechtigung. Sind die Voraussetzungen günstig, kann sich auch ein anderer Wärmepumpentyp lohnen.

Die Sole-Wasser- oder Wasser-Wasser-Wärmepumpe hat unter Normbedingungen eine Effizienzkurve, die nicht wesentlich über der von Luft-Wasser-Wärmepumpen liegt. Befindet sich das Gebäude jedoch in einer Gegend mit sehr kalten Wintern (z. B. in einigen Gebieten in Höhenlagen), so arbeiten Sole-Wasser und Wasser-Wasser-Wärmepumpen deutlich effizienter. Zudem stören hier keine sichtbaren Außeneinheiten mit hörbaren Lüftern, die Inneneinheiten sind klein und leise.

Verhältnismäßig

Das Prinzip der Wärmepumpe klingt logisch. Woher kommen also die Zweifel, ob Wärmepumpen effizient und kostensparend sind? Der Kompressor braucht Strom. Die Sache lohnt natürlich nur, wenn der Kompressor weniger Energie benötigt, als Energie an das Heizungswasser übertragen wird. Das Verhältnis von aufzuwendender elektrischen Energie zu übertragener Energie – also der Energie die wir für die Heizung nutzen können - wird COP genannt. Viel COP = gute Wärmepumpe?

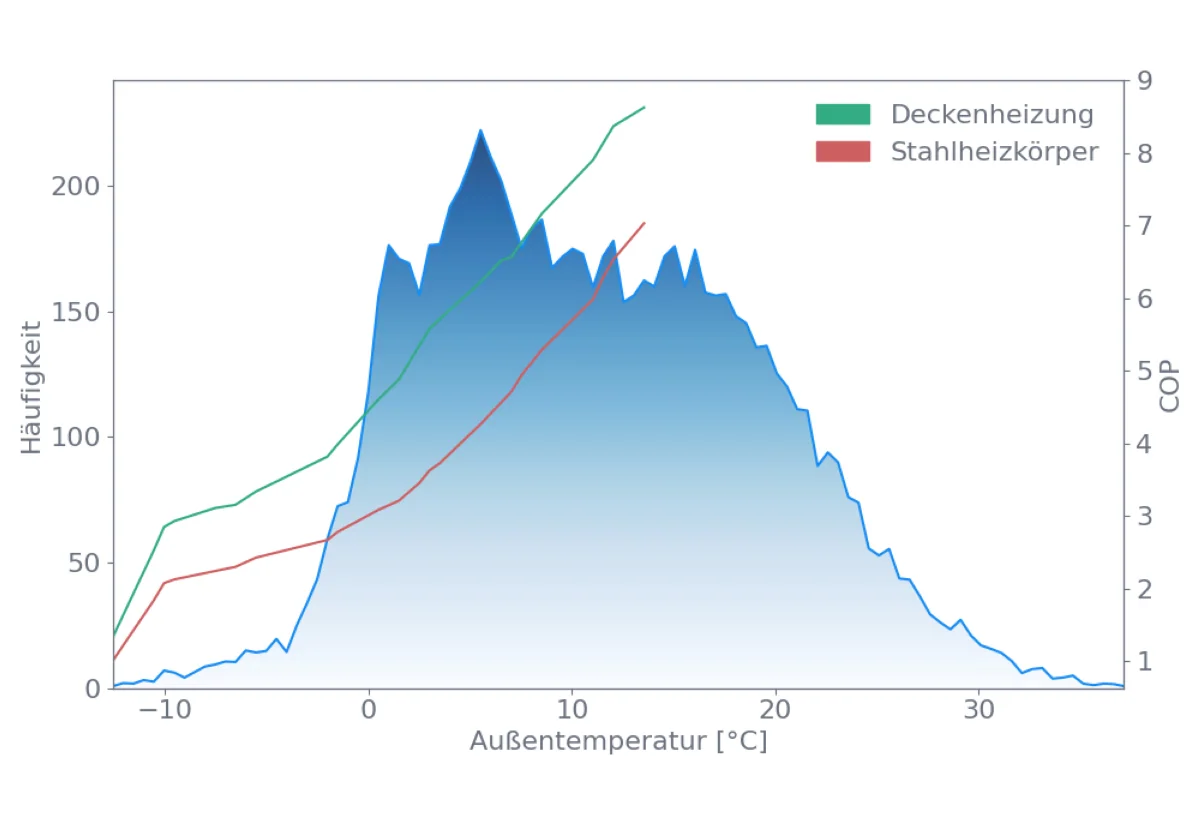

Schaut man in die Prospekte der Wärmepumpen-Hersteller, ist die Welt in Ordnung. Man liest von COP-Werten von 5, 6, 8 oder noch mehr. Das würde bedeuten: Ich stecke eine Kilowattstunde elektrische Energie rein und bekomme das 5, 6, 8 oder noch mehrfache an Heizungsenergie raus. „Würde bedeuten“? Lügen denn die Prospekte? Nein. Sie erzählen bloß nicht die ganze Wahrheit. Leider ist der COP temperaturabhängig und besonders niedrig, wenn es draußen kalt ist und man die Heizkörper drinnen mollig warm haben möchte. Tatsächlich kann der COP an kalten Wintertagen bis unter 2 sinken. Um einen realistischeren Wert zu bekommen, wurde der SCOP erfunden. Er berücksichtigt rechnerisch wechselnde Außentemperaturen eines Jahres und definierte Werte bei den Vorlauftemperaturen. Gute Wärmepumpen kommen auf einen SCOP von 4 – 5 bei 35° C Vorlauftemperatur.

Es kommt drauf an

Hausbesitzer werden sich kaum mit vagen Werten zufriedengeben. Auf die angenommene Nutzungsdauer einer Wärmepumpe von 20 Jahren zählt jedes Prozent. Worauf kommt es an, um möglichst effizient zu heizen?

Da sind zunächst die Anschaffungskosten. Eine 8-10 Kw Wärmepumpe eines Massenherstellers wie Samsung oder LG mit einem SCOP von ca. 4 ist bereits ab ca. 8.000 € zu haben. Legt man Wert auf ein technologisches Spitzenprodukt aus Europa mit einem SCOP von über 5, das zudem noch leise und effizient regelbar ist, muss man gut das Doppelte hinlegen. Zwar kennen wir die Zukunft der Energiepreise nicht, auf die Lebensdauer gesehen, dürften sich die Mehrkosten aber häufig rechnen.

Vor- und zurück

Wer sich mit Wärmepumpen beschäftigt, kommt nicht um den Begriff „Vorlauftemperatur“ herum. Das ist die Temperatur, die in die Heizkörper hereingeht. Was am anderen Ende etwas kälter herauskommt, nennt man „Rücklauftemperatur“ und den Unterschied zwischen beiden „Spreizung“. Eine Wärmepumpe läuft am effizientesten, wenn die Vorlauftemperatur niedrig ist und die Spreizung ebenfalls.

Eine niedrige Vorlauftemperatur bekommt man automatisch, wenn man große Heizflächen hat. Fußboden- und Deckenheizungen arbeiten immer mit niedrigen Vorlauftemperaturen. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, die Vorlauftemperaturen niedrig zu halten, allesamt aber eher Ausweich- denn solide Dauerlösungen.

Klimakiller

Kühlen Kopf behalten

Es wäre schade, die mitgebrachten Fähigkeiten einer Wärmepumpe zur Gebäudekühlung ungenutzt zu lassen. Sind Flächenheizkörper verbaut, ist der Kühlbetrieb ohne weiteres realisierbar. Lediglich mit Sole-Wasser und Wasser-Wasser-Wärmepumpen kann nicht immer gekühlt werden.

Ein paar Kleinigkeiten sind dennoch für den Kühlbetrieb zu beachten: Die Steuerung muss angepasst und auf eine Taupunktregelung erweitert werden. Die Heizungs-Wärmepumpe kann (oder sollte zumindest) im Kühlbetrieb nicht zur Warmwasserbereitung verwendet werden.

Noch besser

Ganz genau

Bei der Wärmepumpe sieht das anders aus. Hier kommt es darauf an, möglichst genau den Wärmebedarf zu treffen. Warum ist das so?

Eine moderne Wärmepumpe ist darauf ausgelegt, dauernd zu laufen. Ein- und Ausschaltungen kosten Energie und mindern die Lebensdauer der Komponenten. Wurde eine Wärmepumpe zu groß dimensioniert oder ist ihr Regelvermögen klein, gerät sie besonders in der Übergangszeit ins „Takten“, das heißt, sie schaltet sich häufig ein und aus.

Drum herum

Heizkörper

Warmwasser

Pufferspeicher

Regelung

Im Allgemeinen wird empfohlen, alle zwei Jahre eine Wartung durchzuführen, insbesondere für Luft-Wasser-Wärmepumpen, da diese durch die angesaugte Umgebungsluft verschmutzen können.

Die Wartung einer Wärmepumpe umfasst typischerweise die Überprüfung und Reinigung von Luft- und Solefiltern, die Kontrolle und gegebenenfalls das Nachfüllen von Kältemittel, die Überprüfung des Drucks und des Flüssigkeitskreislaufs, die Inspektion elektrischer Komponenten, die Überprüfung der Einstellungen der Wärmepumpen-Regelung sowie gegebenenfalls die Reinigung von Verdampfer- oder Verflüssigereinheiten.

Die Frequenz der Wartung einer Wärmepumpe ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, eine regelmäßige Wartung der Wärmepumpe verbessert aber die Effizienz und trägt dazu bei, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen.

Überschriften

Wie funktioniert eine Wärmepumpe?

Teilüberschriften

Im Prinzip:

Mein Typ

Verhältnismäßig

Es kommt drauf an

Vor- und zurück

Klimakiller

Kühlen Kopf behalten

Noch besser

Ganz genau

Drum herum

Heizkörper

Warmwasser

Pufferspeicher

Regelung

Ist die Wärmepumpe wartungsintensiv?